私は廃道好きを自称していながら、北海道一有名な未成道こと日高横断道路を訪れることは避け続けてきた。以前作成した写真集では結構なページを使って多くの廃道を掲載したが、作成中はこの道の存在を欠いた内容に一抹の不足感を抱いたものだった。

ではなぜ今まで訪れていなかったのかといえば、多角的な懸念に怖気づいていたからだ。この道が敷かれているのは北海道随一の峻険さを誇る日高山脈の中でも特に険阻な地帯。「道を作っている傍から崩れる」といわれたほど地盤は軟弱で、放棄から既に20年近くが経った道を踏破するには路面崩落や落石などの危険が常につきまとう。それだけならまだしも、福大ワンゲル部の悲劇に象徴されるようにヒグマも生態系において幅を利かせているし、さらには電波が通じない山奥なので万が一にも怪我をして引き返せないとなれば助けも呼べず命に関わる可能性もある。そんなことを考えていたら行く気も失せるというものだ。

けれども私はついに訪れる決意を固めた。行かないで後悔するより、行って後悔した方がいいという短絡的な考えからであった。

日高横断道路(正式には北海道道111号静内中札内線)は十勝地方の中札内村から北海道の背骨、日高山脈を貫いて日高地方の静内町(新ひだか町)までを結ぶはずだった主要地方道。着工から20年の歳月をかけて70kmあまりを開鑿し、2003年までには全通まで7.4kmというところまで迫っていたが計画は頓挫、540億もの巨額を費やした道らしきものの残骸が山奥に遺された。

道路状況や難易度を鑑みて私が訪れることにしたのは東側・中札内からの区間。車両通行止めのゲートから路面の尽きる先端までの約8kmの道筋は西側と比べ勾配が緩く、地形も穏やかだったためだ。

10月、私はついに棄てられた道に踏み入った。ただし今回は歩きではない。16kmを徒歩で往復するとなると4時間以上はかかるため、道の駅でレンタサイクルをして車に乗せて運び、通行止めのゲート脇から闖入して走破することにしたのである。砂利道とはいえ、タイヤがスタックする程の悪路でないことは事前の調べで確認済みであった。とにかく、日高山脈を貫かんとした棄道を自転車で進んでいく。

ゲート後すぐの勾配を上がって目に飛び込んできたのは、極上の紅葉に彩られた山々。夜に激しく冷え込む北海道の気候にさらされる木々の紅葉は、内地のそれと比べて一層鮮やかになる。

絵の具をまき散らしたかのような清冽な光景を仰げば、思わず威圧される。川を挟んだその向こうには中秋の陽に照らされた山体が俗界を寄せつけぬがごとく聳え、カエデ・アカシア・ダケカンバ等の織り成す赤・黄・緑のコントラストはまるで絵画のように美しい。この極彩色に映える超然的な美への接触が、道路の敷設という自然破壊によってもたらされた産物なのだということを悟った時、私は襟をたださせるような、実にアイロニカルな趣を感じた。

道の方に目をやれば、へし折れた道路標識やゲート、車が来るはずのない方向を向いた青看板、粉砕されたガードレール、草木に呑まれつつある落石防止柵など、自然の猛威を示す人工物が溢れている。山と川とに挟まれ、車一台が辛うじて通れる隘路に拡幅の余地は見受けられない。仮に開通していたとしても通行には難儀しただろう。人の営みのなんと儚いことだろうと思う。

自転車に跨る私は絶えずヒグマの恐怖にさらされている。川の流れに沿ってカーブを繰り返す仄暗い道は見通しがとても悪く、いつ野生動物と遭遇しても不思議ではない恐ろしさがあった。スマホから大音量で流す音楽だけでは足りないので、大声で歌い、時には叫んでみる。黙っているより、こうして叫んでいたほうが気が楽に感じた。

そんな調子で20分ほど進むと札内川に迫る山の傾斜は急になり、いよいよ山奥へ入る気配が濃くなる。場所によっては川面のみぎわにまで道が押しつめられた。

そして、ゲートから40分ほどで最初に目星をつけていた七の沢橋にたどり着いた。前方には”熊も転げ落ちる山”という意味のカムイエクウチカウシ山が見えている。日高横断道路のハイライトのひとつと言えるだろう。

その橋を渡り終えると急に道幅が狭まり、道と森の境目すらも曖昧となって、これではもはや車道ではなく林道と呼んだ方が実態に合っているのではないかとすら思えるようになる。ここでは野生動物との邂逅をとにかく避けようと、わざと枯葉を踏むなり叫ぶなりして音を発し、自分の存在を彼らに知らせながら進むことにした。

また、このあたりでなぜか急に気温が下がり、風は冷たくなって、漠然とした不安感に襲われた。前方からは落ち葉や虫が風に流れてきて顔を叩いていく。思い返せばこれは、ここで引き返せという警告だったのかもしれない。

橋からほんの数百メートル地点で簡易バリケードが現れたかと思えば、ここまで細々と続いていた道筋ももはや尽きて、荒れ果てた河原が自転車の行く手を阻んだ。もう少し進むと道の終点があるはずだ。恐怖をおして8km弱も進んできた道のりを悪路ごときに阻まれたくはなかった。自転車を停め、より一層の警戒心を持って道無き道を進んでいく。

勾配を登り、トンネルへ接近する。しかしその手前の地盤が崩れて容易に近づくことができない。ならばと側面から回り込んでの接近を試みる。

しかし、崩壊したカルバートの合間から臨む先は瓦礫が散乱していたり草が繁茂しているように見えてとても降りて歩く気にはなれない。今のまま山側を伝っていって、適当な箇所を見定めて道に復帰するのが最善に思えた。ルートを決めて枯れ草をかき分け、時にキノコが生えた倒木にしがみつきながら慎重に高度を上げていく。

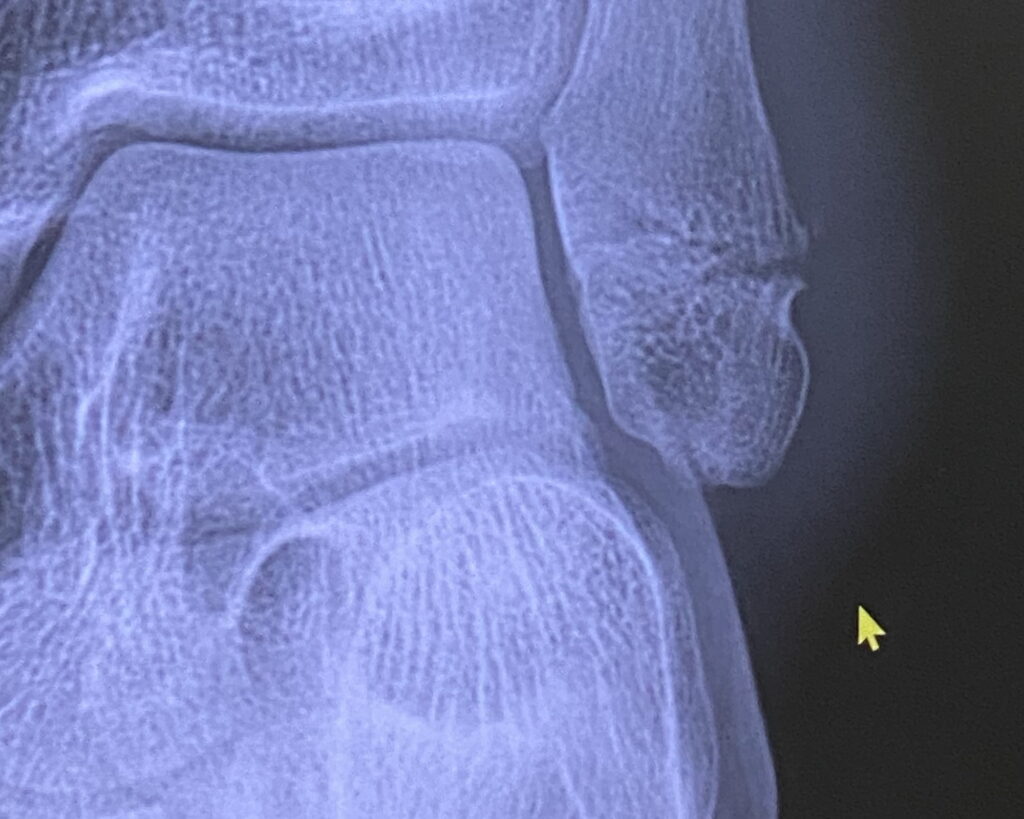

そのうちに傾斜が落ち着いたので、一息つこうと立ち止まり、踵を返して登ってきた勾配を見下ろした。その瞬間だった。足が一瞬浮く感覚のあとにパキッという細い木の枝が折れるような音が聞こえて全身が地面に叩きつけられた。幸い頭はヘルメットを被っていたので無傷だったが、左足首には鈍い痛みを覚える。捻挫かと思い、徐々に腫れ上がってくる外側のくるぶしあたりを押さえたところ、骨が水平方向に裂けているのがはっきり分かった。折れたのは木の枝ではなく、自分の足だったのだ。

ここまで辿ってきた長い道程を思い返した時、全身の血の気が引いていくのがはっきり分かった。本当は怪我などないのではないかと半ば祈りながら立ち上がって再び斜面に挑むも、尋常ではない痛みが込み上げてきてとても進めない。

スマホに映る圏外の文字で完全に独りであることを悟り、あるいは河畔に根差す草木の長い影で日没の迫ることを知る。ここから、自転車でも難儀するような砂利道を、ヒグマにも怯えながら右足だけで8km引き返す…?突如目の前に横たわった現実に背くように、わけも分からず、清流を見渡すトンネルの上で今日一番の叫び声をあげた。命を落とすのは別によかった。むしろ、好きなことに生きた末にこの紅葉に囲まれて最期を迎えられるなら本望ともいえるだろう。私はただ、自身の、あの一瞬の油断を許すことができなかった。あのまま振り返らずに気を張り続けて進み続けていれば、私はこの道なき道の果てに辿り着いていたはずなのである。もうどれだけ進みたくても進めない。痛みに悶え、前にも進めず後にも引けずにうずくまっているだけの自分が、ただただ惨めで、情けなかった。

縋るような悲鳴は連なる山々にたちまち溶けて、再び冷たい静寂が立ちこめる。

嘆いていても仕方がない。こうなってしまった以上はどうにか自分の足で帰るしかない。斜面を尻と右手足で滑るように降り、丸石の転がる河原を這うようにしてなんとか自転車までたどり着いた。どうにか漕げないかとペダルを踏むが、迸る激痛のせいで全く力が入らず進めない。ここに徒歩の回避という一縷の望みは絶たれ、私は自らの自業自得で招いた8kmの廃道歩きをようやく受け入れたのである。

行きは心強いお供だった自転車も、この期に及んでは文字通り足枷でしかない。普通に押したのでは激痛で歩くこともままならないので、サドルを最低の位置まで下げてから右のハンドルを垂直に押さえ、傾いた車体に左膝を曲げたまま寄りかかるような体勢をとる。こうすると左足にかかる体重が減り、平坦な場所では右足で蹴って推進することができるため比較的楽に進むことができるのだ。もはや叫ぶ気力も体力もない。全てを運に任せるしかない無力感を携えて、夕闇の迫る自然の中を畏れながら歩く。全てが遠く、長い。少しの泥濘が苦しい。少しの坂道が恨めしい。足を引きずるようにして辿った道は、日没とヒグマに怯え続けた道だった。

何時間かかったかは定かでないが、幸いにもヒグマとは遭遇せず、アドレナリンの力だけでなんとかゲートまで辿り着き、酷使されて震える右足一本で車へ自転車をかつぎ込んで(これが一番きつかった)日高横断道路を脱した。太陽はとうに地平線に呑まれ、行きに見た彩りは夕闇の中に沈んでいた。

足の方はやはり外くるぶしの骨折で、全治3ヶ月といわれた。実は7年前にもほぼ同じ場所を割っているのだが、その時は全治2ヶ月だったので帰途の徒歩で症状が悪化したと見るべきだろう。靴下を脱いだ足は内出血でパンパンに膨れ上がり、皮膚が外側へ持っていかれて足首の形が変形したように見えたほどだった。大変な結末になってしまったが、それはそれとして秋の深まる秘境の眺めは素晴らしかったし、懲りずにまた訪れたいと思えるほどの魅力を持っていたことはここで記しておきたい。確かに廃道ではあるが、その特性だけでこの地の魅力までもが否定される謂れはないはずだ。訪れる時は、くれぐれも自己責任でお願いしたい。私は生きて帰ってこれたことに感謝して、しばらくの治療に専念しようと思う。

[…] 日高横断道路 […]