10/1付で就職した。まさか自分が正社員の道を歩むなど想像もしていなかったが、樗材なりに頑張ろうと思う。高校卒業時期を直撃したコロナ禍で留学の夢を諦め、高卒として社会に放り出された自分は、起業を経験したのち21歳の七夕からリゾートバイトで北海道へ来て、そこから3年間フリーターとして働いてきた。その間の成果という成果は19歳までに47都道府県を踏んだこと、つい先日に北海道の179市町村を制覇したということぐらい。本当にそれだけであるから就職面接は北海道好きの一点張りで押し切った。

世間的に”安定”とされる立場から当時を思い返す時、その生き方は半ば自暴自棄だったというか、刹那的なものだったと思う。ほぼ全ての休日と給料を北海道の周遊に費やした。どうせ行く末は暗いのだから、放蕩の限りを尽くすうちにいつか客死して行旅死亡人にでもなれれば本望と思っていた。心の底からそう思っていた。パートナーもおらず、昇給も望めない収入の全てを旅に費やす日々。自由でいいなとは幾度と言われたものだが、私にとってはこの自由ほど苦しいものはなかった。

自由を謳歌していたはずの自分の傍らには常に将来への不安が蠢いていた。たとえ現状が宙に浮いたものであっても自分の選択を間違いだと認められず、いびつな現実から逃げるように、あるいは縋るように旅をし続けた。旅を楽しんでいる事実と、自分はいつか取り残されるという確信から来る絶望が同居する。現状を変える手立てはなく、荏苒と過ごすのは癪なので北海道の景色を自分が写真に残すのだとそれらしい名分を唱えながら一人旅に繰り出す。外に出ていないと不安でさえある。しかしそれがまた幸せでもあって依存性があるのだ。不快な幸福といえばいいのだろうか。

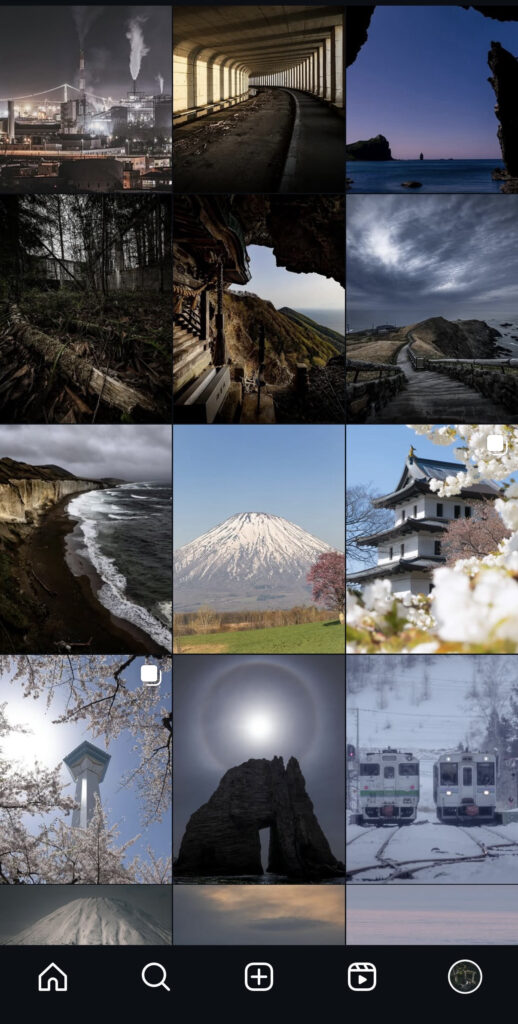

末期は廃墟廃道巡りに熱中した。北海道の本質を衰退とみて、その消えゆく風景と自分の未来を重ねたのだ。危険に身を晒すことで生きている実感を得ていた側面もたしかにある。しかしそれ以上に、自分の愛した土地がこの身と似た性格を帯びていたことが嬉しかった。衰退の先に消滅があるならば、それと並行する私の未来が尊厳とともに萎みゆく前に、廃墟という凋落の本尊に身を委ねて死に場所としよう。…こう思案していた。端的にいえば北海道との心中を目論んでいたのである。当時相当参っていたとはいえ、さすがに今となっては馬鹿馬鹿しい話だ。

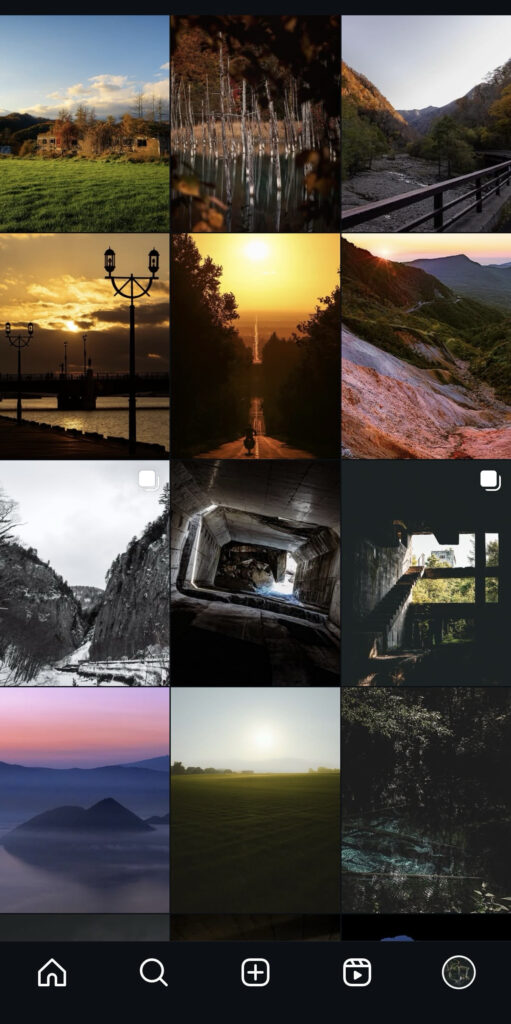

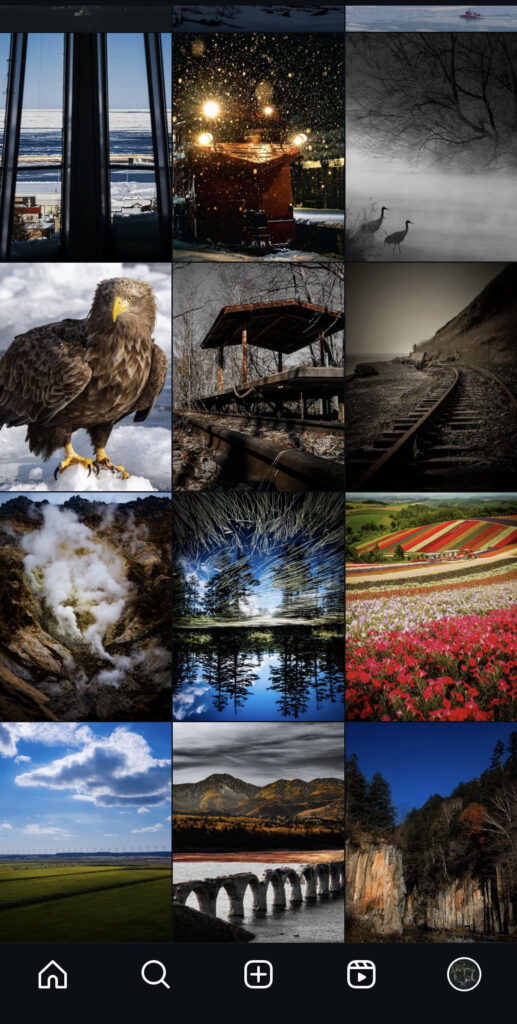

そんな暗い思いは作品にも乗るらしい。3年間のうちに投稿していた作品はみなそれぞれ色味は違うのにどこか黒く暗い。当時の自分は認知しておらず、私の作品を見てくれた人々が口々に評した。別にわざとこうしていたわけでもないし、定まったレタッチの手順もなかったはずなのに、レタッチをやめていいかなと思う頃にはこんな作風になっていた。重々しい何かが全ての作品に漂って、ある意味雰囲気を統一している。北海道の風景はいつも明るく美しかった。それなのに私はそれを重々しく賞美して暗い作品を生み出していたのだ。葛藤に苛まれていたあの頃の奇妙な幸福の断片が、黒の作品群に滲んでいる。