たとえばマリオカートでいつも一位を取れるからといって自分は車の運転が得意ですとは言えないし、SNSのフォロワーの数をそのまま参照して自分には友達が1000人いるんだぞ、とも言えない。というわけで遠出する時にしかカメラを持ち出さないで写真を趣味と言い続けるのは驕りがあるというものだ。だいぶ極端なことを言っているが、そうでもないと重い精密機械を常に携える意味など見いだせるだろうか。スマホで済ませられる行為をあえて別のものでやる言い訳を探すのは結構むずかしい。

きちんと写真趣味を名乗るためにも気軽にカメラを持ち出さなければならない。とはいうものの、容易くできることならこうして暴論を振りかざす必要もないわけで、実際のところはスマホの便利さに甘んじて明日やろうを繰り返し、いつしか机の上で埃を被っていたボディーを布で覆うという醜態だった。

さすがにこのままではだめだと感じ、軽い気持ちで写真の上手い友人に写真を撮りに行かないかと誘ってみたところ、快諾してくれたばかりか翌朝に運行されるSLの撮影に行こうと提案までしてくれた。身近に旗を振ってくれる友人がいてくれて本当によかった。いつも一人で撮っているので誰かと一緒にというのも初めてのことだ。

そして翌日、-10度の気温と強風の中、滞在しているホテルから街の目抜き通りを数km辿って釧路駅前まで歩いてきた。基本寒い北海道でも、根釧地方の寒さは冷気に殴られるという表現がぴったりだ。風にあたるたびに全身の肌という肌がひどく凍えて堪らない。我々はこの苦痛から一刻も早く逃れるべく、雪と氷の張った地面を踏みしめながら駅へと急いだ。ふだん列車に乗ることでしか利用しないような場所を、今回は撮影のために訪ねる。

冬の釧路における観光の目玉のひとつに蒸気機関車を使用した観光列車「SL冬の湿原号」がある。2000年代初頭のレトロブームに端を発し、以来20年あまりにわたって運行を続けてきたことで今や北海道の内外を問わず広く知られる存在となり、地元民には冬の風物詩的な扱いをされるまでに根付いているという。撮影当日の乗車券は往路、復路とも完売していた。

ここで私たちがそれぞれ持参したカメラを紹介する。

彼女はOLYMPUS社製のOM-D EM10 MarkⅢにフルサイズ換算で80-300mm相当の望遠ズームレンズ(M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f4-5.6 R)を乗せ、こちらはCanon EOS R6markⅡとRF 24-105mm f4 L IS USMの組み合わせで広角から標準域までを狙う。

用語と数値ばかりで固めてはいるが、大きな違いは相手のカメラの方が沢山ズームできるのと画角が狭いことぐらいである。

なお、以下では撮影者の注釈の手間を省くために「Liit」というアプリを使って写真を撮影者ごとに異なる色の枠で囲っている。黒枠の画像が自分、白枠が相手のものだ。全て加工もトリミングもしていない撮って出しなので、それぞれのExif情報も併せて掲載した。

駅のコンコースや改札口のまわりは既に老若男女の人だかりで盛況だった。車内で食べるための駅弁を買い込む人や、電光案内板に表示された列車名を一生懸命とっている人もいる。我々は券売機の列に並んでホームに立ち入るための入場券を買い求めた。

雑踏をかき分けて改札を突破し、ホーム間連絡用の地下通路からSLのいる3番のりばへ抜ける。そしてここから発車直前までの20分間は思い思いに撮りたいということで合意して、ホームでいったん行き別れた。

“本物のレトロ”と公式HPで銘打たれるだけあり、客車の色使いやデザインがすすけた空気とよくマッチしている。タンチョウがあしらわれた湿原号専用のサボも絶妙だ。くすんだ窓を通して木製のボックスシートや排気管に繋がれた古めかしいストーブが見え、直で車内のデザインを拝みたくなるところだが、入場券だけでは列車内に立ち入ることができない決まりなので外からの撮影に留めておこう。

寒さで震える手をなだめつつ、次は先頭にいる蒸気機関車のほうに向かう。記念撮影の人達が集まっているのが見える。

幼い頃にどこかで見たことのあるような顔がそこにはあった。シューッという音をたてながら、煙突から黒煙、床下からは白煙が絶えず立ちのぼる。まるで車体そのものが呼吸をしているかのようで、荒い吐息からはこれも懐かしい炭の香りがした。

国鉄(現JR)では1975年をもって蒸気機関車=SLを用いた定期旅客列車の営業が廃止となり、翌年には貨物列車での運用も消滅した。1872年の鉄道開業から約一世紀にわたり、長らく我が国の産業や国民の生活を支え続けたSLは第一線の座を次世代の機体に明け渡し、今や完全に役目を終えている。終えているはずなのに、目の前にはもくもくと煙を吐き出す生きた蒸気機関車の姿がある。その黒く艶がかった体躯はまさにロマンそのものであり、気がつけば10分と撮影に没頭していた。またこうして夢中で被写体に向き合っている時間はカメラを持ち歩いていてよかったと心から思える。

自分も相手もあらかた撮り終えたというところで一度合流し、今度はお互いのカメラを持ち替えて試し撮りをする場面があった。実際に手にした印象は軽量で持ち運びやすいということに尽きる。軽さは正義だと思った。自分のを渡された瞬間の相手の表情もまた、そのことを物語っていたように思う。

ちょうどカメラの勝手を掴めてきたタイミングでローカル線のディーゼルカーと札幌からの特急列車がそれぞれ入線してくる。私は目一杯にズームして撮るのが好きなので引きの位置にまわって望遠端の150mm(300mm)で撮影した。フルオートの設定にしていても撮りたいと思ったものに正しくピントを合わせてくれる。軽量で握りやすく、シャッターの押し心地が良い。色乗りのよさにも驚く。軽量だしすごいカメラだと感じた。いい体験だった。

タイムトラベルをするために特急から乗り換えてきた客を積み終えると、発車のベルとそれにこたえる力強い汽笛が釧路のまち一帯にとどろく。乗客たちと手を振りあい、煙をくぐりながらゆっくりと過ぎ去っていく列車をいつまでも見送った。

これが私の20分間だった。けむたさがはけ、人もまばらになって寂寥感の漂うホームに、鉄橋を渡るSLからの警笛がなお染みる。名残惜しくホームをあとにして、軽食でも食べようと駅ナカのパン屋に入った。

これまで他人と作品を見せ合うことのなかった自分にとって、相手の写真に対する興味は増すばかりであった。行動を異にしてからは相手も客車→先頭車の順で撮影していたという。つまり、同じ時間、同じ場所でそれぞれの作品が生まれていたことになる。自分の写真の出来には満足しているが、彼女はどのようにSLを写したのだろう。どんなSLの撮り方をしたのだろう。そればかりを考えていた。

しかし肝心の内容は、全く根底から異なっていた。私にとっては不意打ちと言うべきもので、私は、それに触れた瞬間、感動というか嫉妬というか、視座の高さに恐れ入ってしまったのである。

まずはホームに上がった直後のもの。人間の視野に寄せた画角と目線の高さで得られる奥行きが、ホームに立たされているかのような錯覚を催す。彼女は釧路駅に撮影に来たのが初めてだというから、そのセンスに脱帽するしかない。しかしこれでもまだ序の口である。

ホームの賑わい、人々の表情といった「空気感」が確かに写真から伝わってくる。そして、撮影者の意図を我々は汲み取ることができる。もちろんそんな感想をすぐに言語化できるはずもなく、その場ではただただすごいねと連呼するしかなかった。すまなかったと思う。

撮影枚数こそ少ないものの、それぞれが見ていて楽しい。逆にそれまでの自分の満足げな気分はどこかへいってしまった。

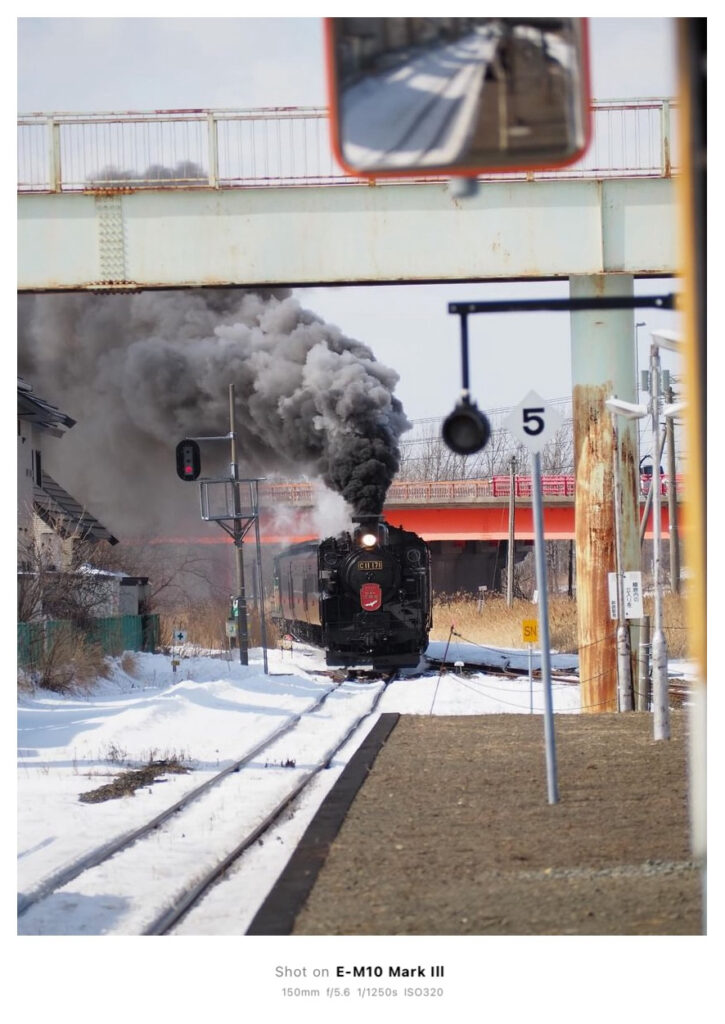

極めつけは発車前後の一幕。

もはや言葉は不要だろう。ここまでくるとパンの味がしなかった。

同じ場所で同じ時間に撮っていたのにこんなにも違いがあって、興味が湧かないはずがない。別れてからの帰路、私の頭の中はそれぞれの作品を隔てたものがいったい何だったのかで埋め尽くされていた。彼女の写真にはあまりに学ぶところがありすぎるし、私もそのような写真を撮ってみたい。たとえ本筋から逸れてしまうとしても、両者の作品の違いをセンスやスタイルという一言で片付けてはならない気がした。せっかく得られたセレンディピティを、記憶の隅に追いやっていたのではあまりにも勿体ない。

なので、今回は構図や視線誘導などといった小難しい話は置いて、撮影時の意識的な面に焦点を当てて探ってみる。彼女の写真と比べて自分のものに不足している要素を抽出した結果、

- シチュエーションを読む

- 夾雑物を入れ込む

- 余韻を含ませる

の3つに思い及んだ。

撮影時、ホームには人がたくさんいた。我々のような見物客はもちろん、ハレの格好をした車掌や機関士まで。SLを取り巻いていたのは煙突から吐き出される煙だけでなく、様々な人の想いや熱気でもあったのだ。ここで、おそらく彼女はカメラを構える前に場を見回す時間を設けたのではないかと思う。写真の立体感と撮影現場の状況理解とは不可分であるからだ。まして、今回のような時間の制約がある撮影において早まらずに一歩引いて全体を俯瞰するというのはことさらに難しい。私が人々に目もくれず、終始カメラを列車に向けたままだったことは写真が示すとおりである。

2つ目、夾雑物(異物、余計なもの)に対する認識の差は、写真に映り込む人間の有無にはっきり表れている。SLが場の主役であったと仮定する場合、私はそれ以外の”余計な情報”は切り捨てて可能な限り主役のみを写すことに固執していた。かたや、彼女の作品は周りにいる”人の存在”を逃さないことで場の雰囲気がそのまま写真に乗っており、「SLのある風景」として強く形作られている。人々は点在こそすれ散らかっている印象ではなく、明確に意味を持ってそこにおり、主役と脇役の対称性が維持されている。主役以外の要素に対する考え方の違いが作品のテイストに響いたことは明らかだろう。

この際構図や視線誘導の話に触れておくと、地味な立ち位置に追いやられているかのように見えるSLは、構図上では主役の立場であると共に示唆的な役割も担っている。実際写真を見た人の視点は、セオリーの通りなら人→SL→全体像(の把握)の順に移ったはずだ。これが視線誘導というもので、人が無意識に他人の目線を追ってしまう性質を利用している。詳しくはYouTubeや他のウェブサイトで調べてほしい。私は映像学区というチャンネルが分かりやすかった。→動画

「余韻」という言葉を辞書で引くと、”あとに残る味わい”、”言外の余情”と出てくる。白枠の写真を見ていると、確かに画は静止しているはずなのに「この人(や物)は次に〇〇するかも」といった想像を掻き立てられる。具体的には、動作体のうごきはじめを捉えていることや、人の表情を隠していることで脳が不足を補完しようとすることが挙げられる。たとえばSLが発車する場面のあたりはより顕著だと思う。あくまで私がそう感じるだけなので同意は得にくいかもしれない。しかし、少なくともスタティックと形容するには相応しくない写真だとは思わないだろうか。被写体にひとつらなりの流れがあるように感じられるのは、きっと私だけではないと信じたい。

実は、これら3つの要素は個々に独立しているように見えて、順に写真を補完、補強していくものだったのである。つまりそれは積み重ねであり、壁であり、どれか1つをかいつまんで真似たとしても明日の自分には彼女の写真と同じだけのものを撮ることは難しいことを意味する。

稲は、苗を小さな器に収めたままでは育たない。だから田に植えてやる。それによって、急に成長する。カメラという苗を持ち、知識という苗床があっても、感性や経験という大きな土壌を介さなければ稲穂には及ばない。知識だけを蓄えて怠けていた私の目の前には、見る者の感性に訴える写真には積み重ねが必須だという単純な事実があるだけだった。

カメラを持ち出すというどうでもいい話題がいつの間にか大変な勉強会みたくなってしまった。散文的ではあるが、”見入ってしまう写真”を少しは解体できたのだろうか。

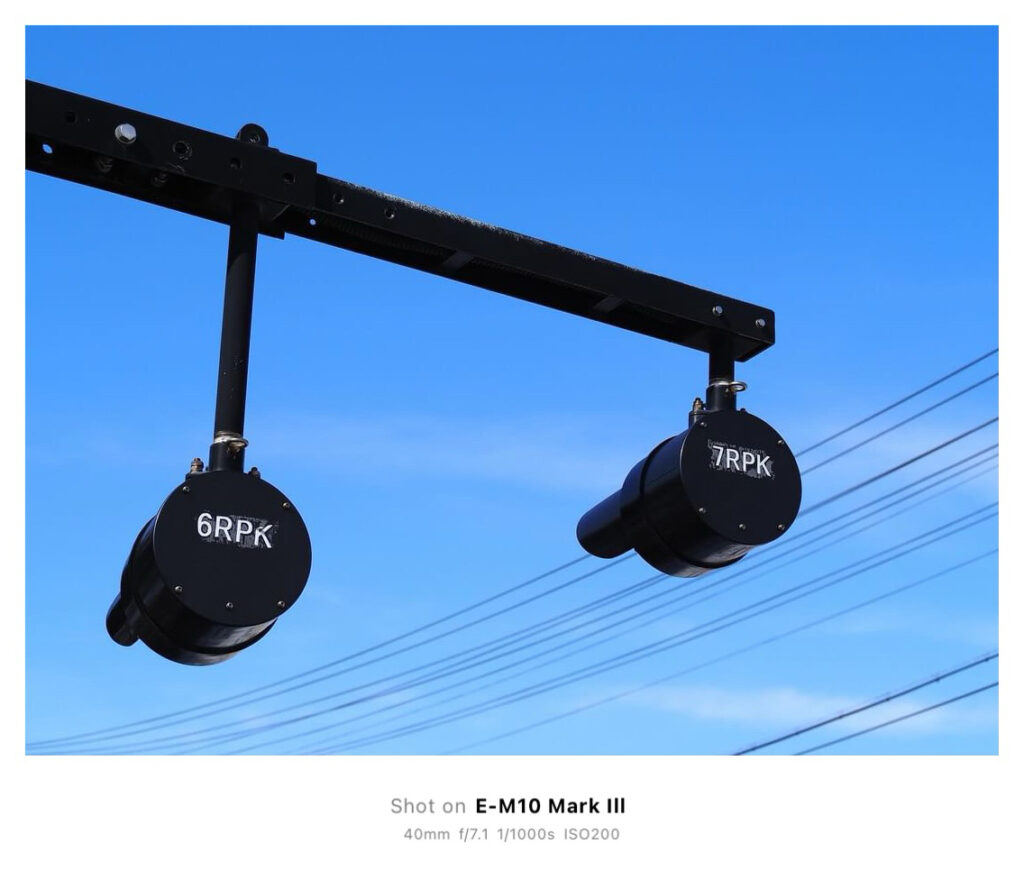

そしてこの撮影のまた翌日、彼女が別の写真を送ってきてくれた。今度は隣の東釧路駅まで足を運んだようだ。

やっぱり上手いなあと思う。

私ももっとカメラを持ち出せば、こうした、空気をも描写してしまう写真を撮れるようになるのだろうか。

そう思うともっと気軽にカメラを持ち出そうと思えた。写真が趣味だと胸を張るためにも、作品の幅を広げるためにも、気を改めよう。そう決意した冬であった。

最後に、彼女には今回撮影に同行させてくれたこと、カメラを持ち出すきっかけを与えてくれたことに感謝すると共に、思わぬ学びを提供してくれたことにも感謝したい。